「ニュージーランドの若者支援」をテーマにワークショップを開催しました

2025/03/07

「ニュージーランドの若者支援」をテーマにしたワークショップを3月4日、神戸三宮サテライトで開催しました。

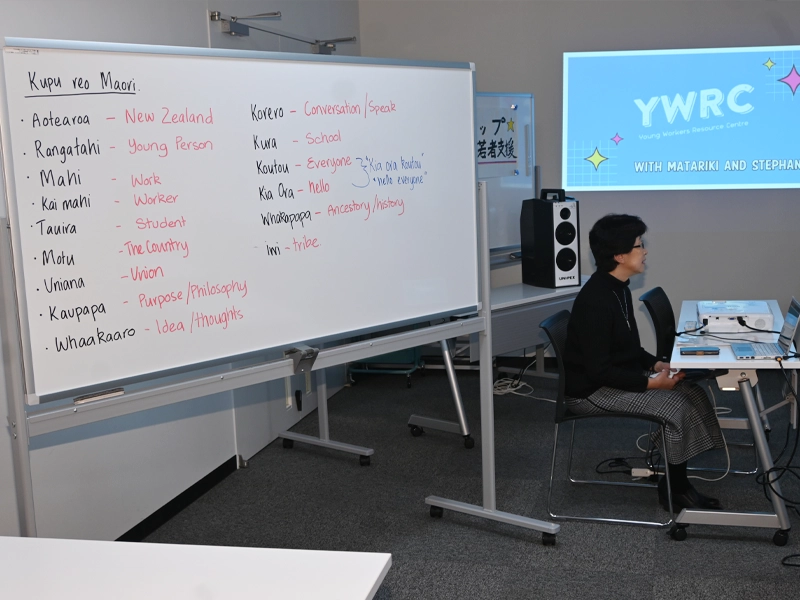

経済学部の田宮遊子教授、総合リハビリテーション学部の西垣千春教授らでつくる研究チームが主催し、グローバル・コミュニケーション学部の中嶋アンディ史人准教授が通訳を務めました。ゲストにニュージーランド・ハミルトンにあり、就労に不安や悩みのある若者を支援している非営利団体「YWRC(YOUNG WORKERS RESOURCE CENTER、若年労働者援助センター)」から教育コーディネーターのステファニー・バルソムさんとコミュニケーション・コーディネーターのマタリキ・ロチェさんを招きました。

まず田宮教授が昨年、YWRCを訪ねて業務や若者の就労事情について説明を受け、広く共有したいと思い、2人の来日につながったことを説明しました。続いて日本の若者の就職事情や失業率の特徴、歴史的経緯などを簡単に紹介し、日本の若者の失業率が長年低く保たれている主な理由として「新卒一括採用」の社会的習慣があると指摘しました。さまざまな理由で大学での学びを困難と感じる学生の相談と支援の窓口として本学は西垣教授が所長を務める「学生の未来センター」を設置していることも伝えました。

経済学部2年次生の大西舞さんと上原美柚さんが自分たちのアルバイトの様子を紹介しながら、大学生のアルバイト事情について報告しました。労働条件に関する問題点として、突然のシフトチェンジがあることや残業があること、一方的な解雇があることなどを挙げました。

ダンスと歌が得意なステファニーさんと先住民マオリをルーツに持つマタリキさんの話からは少人数で多くの若者の力になっていることが分かりました。会場の白板にはマオリの言葉と意味が紹介されていました。ステファニーさんは「私たちは山の頂上から滑り落ちた若者をふもとで助け上げる救急車のような役割を果たしている」と面白い表現をしました。

高等学校などに出向いてワークショップ形式で労働者の権利を伝えることもしばしばあるとのことです。「履歴書には何を書くべきか書かないほうがいいか」との具体的な指導もします。2024年には115件の相談が寄せられ、この数字は労働組合に対する相談件数を大幅に上回っています。「雇用主は雇用契約を守っておらず、給料が正しく支払われていない」との問題に対応する方法もアドバイスします。1991年に成立した雇用契約法が労働組合を弱体化させたとの指摘もありました。

最後に西垣教授が「今回の出会いが一つのコネクションになり、ネットも使って互いにディスカッションを続けていきたいですね」と締めくくりました。

会場からは「100以上のワークショップをなさっているとのことですが、休みは十分取れていますか」との質問が出ました。「財政的な問題もあり、難しい問題です。しかし若い労働者のロールモデルにならなければいけないと思っています」と2人は答えました。

逆に会場から2人に「日本の就活に対する感想はいかがですか?」との質問が出ました。これには「厳しくて、とてもフォーマルですね。規律正しい感じです」と回答しました。

「15歳~20歳の若者へのワークショップはどんなやりかたですか」との会場からの質問にステファニーさんが「相手の人数に応じてクイズを採り入れるなどします。講義方式は駄目です。自分のストーリーを話します。『問題があればYWRCへ』とスローガンのように伝えます」と答えました。