社会防災学科の前林教授とゼミ生が南海トラフ巨大地震で浸水する恐れがある市町村本庁舎について国交省のハザードマップを元に調べました

2025/04/22

近い将来必ず起こる南海トラフ巨大地震で津波に襲われることが想定されている地域にあり、太平洋沿岸に位置する214の市町村本庁舎のうち77カ所(36%)が浸水域にあることが現代社会学部社会防災学科の前林清和教授と3年次ゼミ生(現4年次生)5人の調査で分かり、昨年12月に本学で開かれた社会貢献学会で研究論文を発表しました。

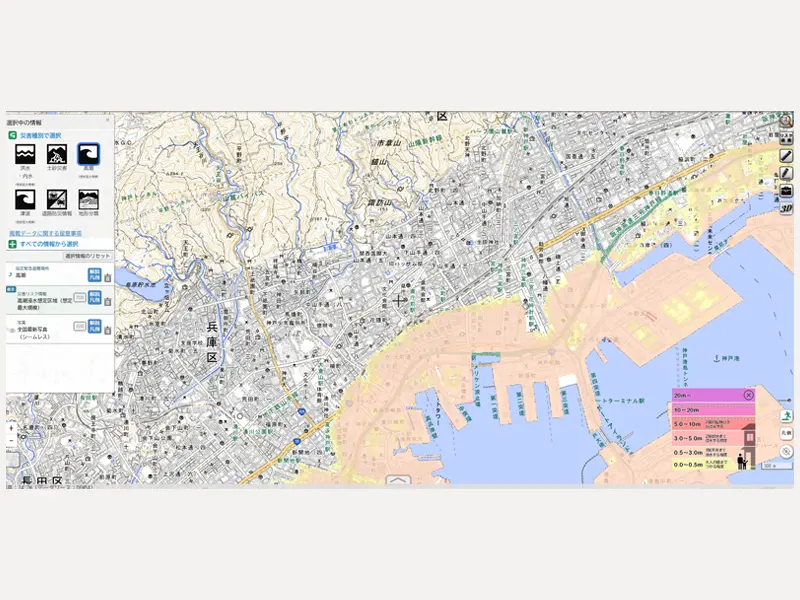

前林教授とゼミ生によると、九州から関東までの1府13県にある419市町村の本庁舎のうち、太平洋沿岸に位置するのが214カ所。これらの庁舎の住所を調べ、国土交通省のウェブハザードマップ「重ねるハザードマップ」を使って検索し、津波浸水の有無と浸水の深さを調べました。

その結果、浸水の深さは5~10メートルが8カ所▽3~5メートルが14カ所▽2~5メートルが2カ所▽0.3~1メートルが1カ所▽0.5メートル未満が13カ所、0.3メートル未満が1カ所でした。3メートル以上だと1、2階は浸水し、行政機能はストップし、救助、復旧、復興作業に支障をもたらすとされます。

研究論文では、浸水対策としては庁舎の高台移転が考えられるとし、既に移転が行われたのは和歌山県海南市(2017年)、高知県宿毛市(2022年)、宮崎県日之影町(2021年)など9カ所、移転を予定している庁舎として和歌山県すさみ町など3カ所を挙げ、さらなる移転が望ましいと述べています。また高台移転が難しい場合の津波対策としては、災害応急対策活動に必要となる機器などを4階以上に配置することや安全な場所へ移す機能を確保することなどが考えられるとし、防潮堤や防波堤などの整備や老朽化対策を求めています。

また前林教授とゼミ生らは、南海トラフ地震で5000人以上の死者が出ると想定される府県の中で海岸線を持つ市町にある災害拠点病院119カ所を対象に同マップで浸水状況を調査しました。「浸水する」は33カ所(27.7%)、「浸水の可能性あり」は11カ所(9.2%)、「浸水なし」は75件(63.0%)で「浸水する」「浸水の可能性あり」は4割近くにのぼることがわかりました。

さらに、いつ起きてもおかしくないとされる「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」で津波に襲われると想定される道府県(北海道と東北3県)の海岸線を持つ市町に位置する32の災害拠点病院を対象に同マップで調べたところ、「浸水する」は10カ所(31.3%)、「浸水の可能性あり」は7カ所(21.9%)、「浸水なし」は15件(46.9%)でした。5割以上の災害拠点病院で「可能性あり」も含めて津波浸水対策が求められそうです。

国土交通省「重ねるハザードマップ」はこちら