社会リハビリテーション学科の香山講師が大阪府茨木市の権利擁護支援に関する研修会で講義しました

2025/03/31

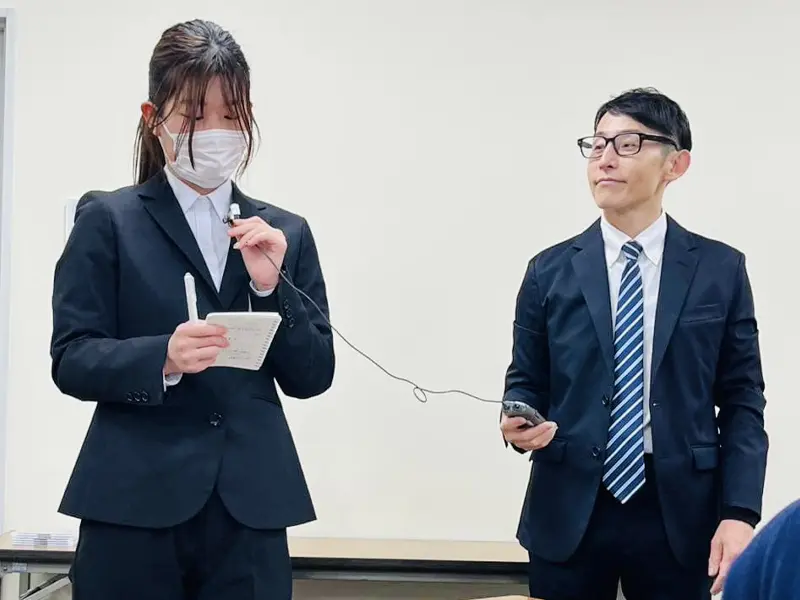

自らの意思を十分に表せない人の権利擁護を支援するための研修会が3月21日、茨木市合同庁舎の茨木市社会福祉協議会で開かれ、総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科の香山 芳範講師が「幸せな選択-意思決定支援の基本知識-」 をテーマに講義しました。

本研修では、意思決定支援の基本的な知識や考え方について学びました。香山講師は「選択理論心理学」の視点から、人が本来持つ五つの基本的欲求(生存・愛と所属・力・自由・楽しみ)に基づく支援の重要性を紹介しました。意思決定の背景にある「本人の想(おも)い」や「価値観」を尊重し、自己決定を支える支援のあり方について、具体的な事例を交えて解説しました。

また、後半のグループワークでは、「意思決定支援シート」を活用した事例報告が行われ、参加者同士が意見交換を行いながら、より実践的な支援の視点を深めることができました。

参加者からは 「選択理論を知り、利用者の気持ちにより寄り添える支援ができると感じた」 「実際の支援場面でどう接すればよいか、具体的なヒントが得られた」 などの声が寄せられました。

参加した社会リハビリテーション学科2年次生の中村陽奏さんは「運営委員会の見学と意思決定支援に関する研修を通して、実践現場からの見解、意見を直接聞かせて頂き、大学の講義内では学べない貴重な機会となりました。また、制度やサービスを活用する上で、潜在的なニーズに対するアウトリーチや広報活動が重要であることを再認識するきっかけとなりました」と感想を述べました。

同学科2年次生の西村遥大さんも「普段の大学での講義や教科書では学べない、現実的な問題について知ることができました。幸せな意思決定を行うためには、まず自分のことを理解しておくことが重要だということを学びました」と感想を述べました。

香山講師は「意思決定支援における基本的な考え方と実践の重要性を再確認していただくことができました。支援者自身が『本人の幸せとは何か』を常に問い続けながら、適切なサポートを行っていく必要性を感じる機会となりました。今後の支援活動においても、今回得た知識と視点を生かしていきたいと思います」と、今回の研修の意義を話しています。