社会リハビリテーション学科の香山講師が宍粟市の市民後見人・成年後見制度啓発シンポで講演しました

2025/03/28

市民後見人・成年後見制度を啓発するシンポジウムが3月17日、宍粟市の宍粟防災センターホールで開かれ、総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科の香山芳範講師が講演しました。

宍粟市では、判断能力が不十分な方々が安心して暮らせるよう、市民後見人の養成と活動支援に力を入れています。市民後見人や成年後見制度への理解を深め、地域における支え合いの仕組みづくりを推進することを目的にシンポジウムを企画しました。

第1部の基調講演で香山講師が 「市民が市民を支えるネットワーク ~同じ地域で暮らす市民目線こそが必要~」と題し、成年後見制度の必要性や制度利用促進の現状、市民後見人の特性について話しました。市民後見人が「地域貢献」や「自己成長」を動機として活動に取り組んでいることや、意思決定支援やエンパワメントの担い手として期待されていることも紹介しました。

参加者からは 「市民後見人がどういうものなのか、よく分かった」 「市民後見人は、専門職の代替ではなく、市民だからこその強みがあると感じた」などの感想が寄せられました。

■コーディネーターは卒業生の井ノ原さん

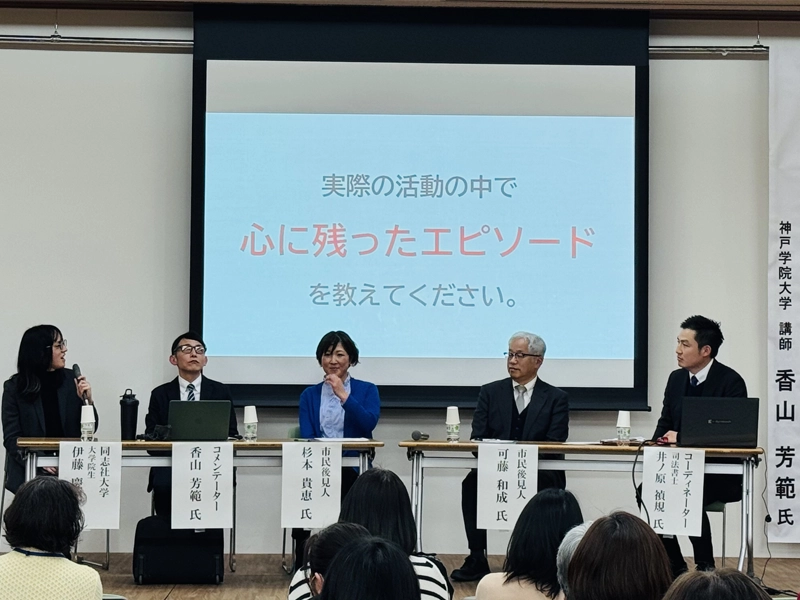

第2部は市民後見人の生の声を聞くパネルディスカッションでした。現在活動中の市民後見人2人が登壇し、活動の実態やきっかけ、やりがいについて語ってもらいました。「市民後見人は『専門職ではない』からこそ、寄り添える関係がある」と、当事者ならではの意見を聞かせてもらうことができました。本学卒業生の司法書士、井ノ原禎規さんがコーディネーターを務めました。

参加者からは「『私でもできるかもしれない』と希望が持てた」 「後見人と対象者の人間的なつながりに感動した」 「市民後見人養成講座を受講したいと感じた」 などの感想が寄せられました。

参加した社会リハビリテーション学科の畑和磨さんは 「大学の授業では学べない、市民後見人の『生の声』を聞けたことは、非常に貴重な経験でした。市民後見人を増やすために、専門職がどう関わっていくべきかを考える機会になりました」と話しています。

香山講師は「今回のシンポジウムは、市民後見人制度の魅力と可能性を多くの市民に届ける機会となりました。一方で、市民後見人の担い手がまだまだ不足している現状も浮き彫りになりました。参加者からは『自分も関わってみたい』という前向きな声が多く聞かれ、市民後見人のさらなる養成と支援体制の強化が急務であると再認識されました。今後も市民目線を大切にした地域共生社会の実現に向け、継続的な啓発と支援を進めていきます」と話しています。