土曜公開講座「私たちのくらしとお金」を開催しました

2024/06/20

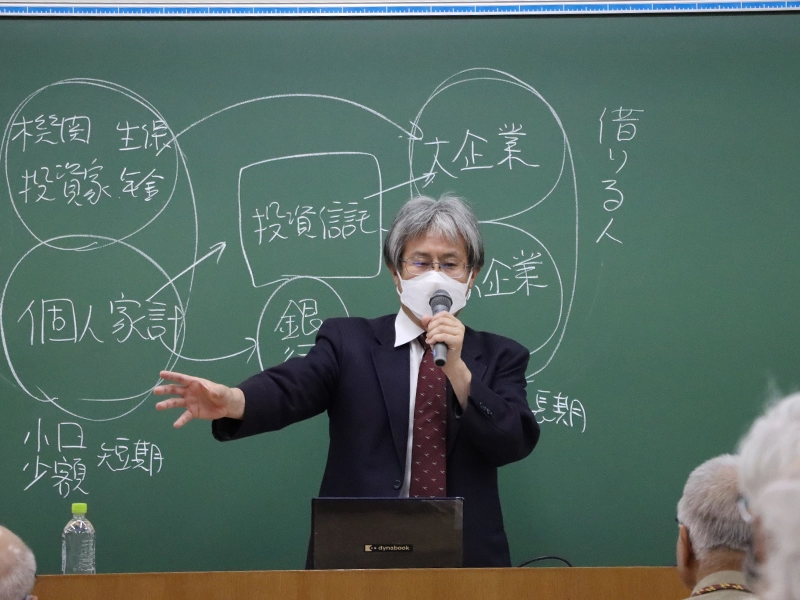

経営学部の石賀和義教授による土曜公開講座「私たちのくらしとお金」を6月8日に有瀬キャンパスで開催し、134人が参加しました。今春の土曜公開講座は第87回となり、各研究分野の教員が「私たちのくらしと文化」という統一テーマに基づき、全5回の講義を行っています。

冒頭で配布された土曜公開講座冊子をもとに、戦後から現在までの日本の経済について、歴史と共に振り返りました。

戦後、銀行の融資で国内の製造業が急激に成長し、「東洋の奇跡」と呼ばれる高度成長期が到来。その後中東戦争などで原油価格が上昇し、急激なインフレが起きました。やがて日本の産業が強くなると、海外から円が安すぎると批判され、1985年にプラザ合意が締結されたため、急激に円高が進みました。製造業は円高の影響を回避するため、海外に工場を移しました。また、経済の悪化を防ぐため金利を低くした結果、平成バブルが起きました。しかし、長くは続かずバブルが崩壊し、一部の銀行は破綻し、金融危機が起きました。

近世では阪神・淡路大震災や東日本大震災などの自然災害や、新型コロナウイルスの流行、東欧や中東の紛争が経済に大きな影響を与え、1ドル150円台の円安になり、物価の上昇が私たちの生活に大きな影響を与えています。しかし、パリオリンピックや大阪万博の開催など明るい材料もあり、今後の経済に期待していると説明がありました。

次に投資をテーマとして、「老後2,000万円問題」に触れ、「60代以上の支出は現役期と比べて、2~3割減少しますが、一方で収入も年金給付に移行することにより減少するため、高齢夫婦無職世帯の毎月の赤字額は、平均で約5万円となります。この毎月の赤字額は、自身が保有する金融資産から補填することになるため、60歳以降、まだ20~30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で約2,000万円になる」と説明しました。

また、毎月の不足額を体力に合った労働方法で稼ぐ手段もあり、老後に働くということを前向きにとらえることも重要であると補足しました。

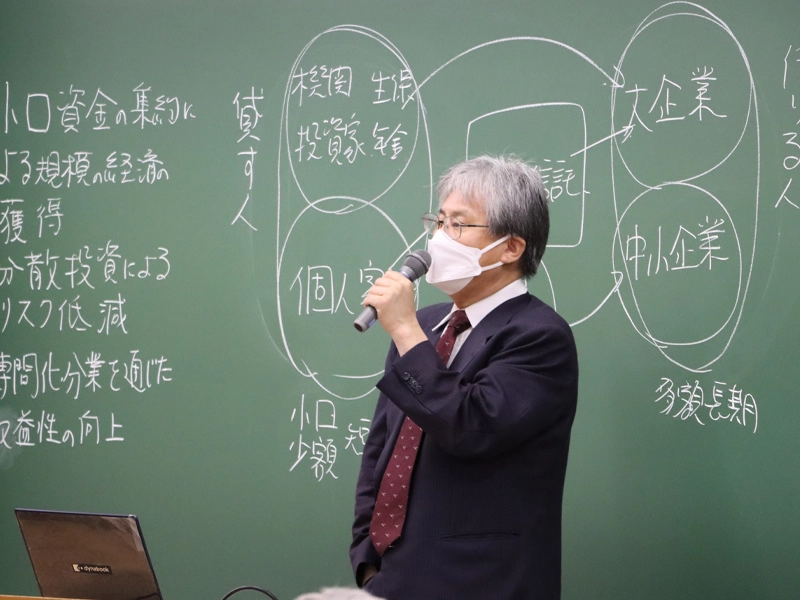

続いて、「老後2,000万円問題」の対策の一つとして、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「つみたてNISA」などの投資制度について説明しました。

今年、「新NISA」としてNISAの制度が大きく変わり、非課税保有期間や口座開設機関が無期限化・恒久化されたため、生涯を通して非課税で投資が可能になったことを紹介しました。さらに、中央銀行による短期金利の操作があり、その仕組みによって企業の生産活動を抑制したり、活発にしたるしていることを紹介しました。

最後に、本当に投資をする必要があるのか、働くことで対応できないか、自分が投資に向いているのかなど、投資する前に十分考える必要があると、講義を締めくくりました。

受講者からは「投資についてよく理解できた」「投資する際の参考にしたい」など多くの感想が寄せられました。

次回6月22日の講義は、人文学部の鹿島 基彦(かしま もとひこ)教授による「地球温暖化によるサンゴ礁の衰退とその影響」です。