経営学部の柳准教授の授業で兵庫県スポーツ協会理事長の増田さんが講演しました

2024/06/24

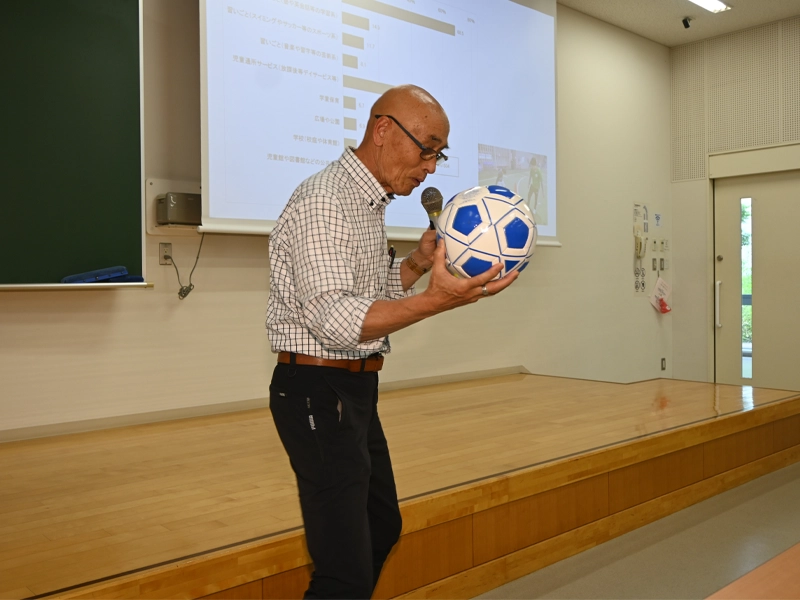

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会理事長で障害者スポーツ推進専門員の増田和茂さんが6月18日、経営学部の柳久恒准教授の授業「スポーツ・マーケティング論」で講演しました。

増田さんはひょうごパラスポーツ指導者協議会会長を務め、今年5月に開かれた「神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会」のスタッフとして大会運営にもあたりました。大会では、日本勢は銀9、銅12、史上最多の計21個のメダルを獲得し参加国中で4位の好成績だったことにも触れました。

また聴覚障害者のスポーツ競技大会「デフリンピック」に注目を促しました。1924年にパリで第1回が開かれて100周年を迎え、来年東京で開かれる記念大会は初の日本開催となるが、「デフリンピック」の知名度は「パラリンピック」などに比べてまだ低い課題も示しました。その理由について増田さんは「聴覚障害者は見ても障害者だと分かりにくく、ビジネスモデルやマーケットになりにくいことがあるのではないか」と述べました。

パラスポーツには治療、リハビリテーションなど、さまざまな目的があり、個人の身体の状態に合わせてルールや道具を工夫し、みんなが平等にプレーできるようにした「アダプテッドスポーツ(adapted sports)」についても説明がありました。用具やルールを工夫すれば、健常者にできて障害者にできないスポーツはあまりないことが分かり、視覚障害者もプレーできるラグビーやサッカーなどの動かすと音がするように改良したボールも紹介してもらいました。車いすバスケットボールでは健常者の選手も車椅子で参加しており、障害者と健常者が一緒にプレーする「インクルーシブスポーツ」の事例として示されました。

日本人の約60人に1人だとされる障害者にスポーツを薦めるのは「コミュニケーションを取ろうよ、外に出ようよ」というメッセージだと増田さんは言います。車椅子利用者にとって一番困るのは「歩けなくなること」で、排せつの問題があるので家に閉じこもりがちになるという悩みがあるといいます。「外出のきっかけにスポーツを」と増田さんは訴えました。パラスポーツのモルックで使う木製の「スキット」より一回り小さいものも見せてもらい、認知症予防にプレーされているとの紹介がありました。最後に、一般スポーツとパラスポーツをどうコラボさせていくかを今後の課題の一つに挙げました。

増田さんは、柳准教授の「スポーツ・ビジネス論」でも講演し、パラスポーツのプレーできる施設について語りました。