本格的な模擬裁判の取り組みで

刑事裁判の本質を深く理解する

「刑事裁判の有罪率99.9%」が示すもの

日本の刑事裁判は被告人が有罪になる確率が99.9%と非常に高く、この特徴は国際的にも批判を浴びてきました。本来、刑事裁判は、被告人が罪を犯したかどうかを正確な事実認定に基づいて間違いなく判断する場でなければならないのに、「ほとんどの被告人が有罪になるという状況はおかしいのではないか、裁判が形だけのものになっているのではないか」といった問題提起が以前からなされてきたのです。実際に、罪を犯していないのに有罪が確定し服役した後、再審で無罪が言い渡される誤判事件が後を絶ちません。これは、裁判で事実認定が正確に行われていないことを意味します。私は、こうした日本の刑事裁判の問題点について研究を続けています。

裁判における事実認定が間違ってしまう要因として、いくつかの問題点が指摘されています。一つは、自白調書に頼った事実認定が行われているということです。自白調書とは、警察や検察の取り調べで被疑者自ら罪を認め、その経緯が記された供述録取書です。被疑者は逮捕されると起訴前に最長23日間拘束され、その間、連日長時間にわたり取り調べを受けることになります。中には脅迫まがいの違法な取り調べもあり、もし自分が犯人ではないという自覚があっても「やりました」と認めてしまうケースもあります。

2009年の裁判員制度導入をきっかけに、刑事裁判はずいぶん改善されたと言われています。起訴されるまでに被疑者には勾留段階から国選弁護人がつくようになりました。また、捜査機関は、裁判員裁判の対象となる殺人罪など重大な犯罪の疑いで立件した場合には取り調べのすべてを録音・録画しなければならなくなりました。さらに、従来、検察側が自分たちにとって不利な証拠を開示しようとしないという問題がありましたが、それについても、弁護側の主張事実に関連する検察側手持ち証拠については、原則開示しなければならないというルールができました。正確な事実認定のプロセスに向けて前進したとは言えますが、まだまだ問題点は数多く残っています。取り調べの段階でいったん自白して罪を認めてしまえば、公判ではなかなか供述を翻すことができないという状況は現在も続いているのです。

研究では、こうした自白調書が裁判で有力な証拠として採用されてしまう問題点や、違法に採られた疑いのある自白を証拠から排除するためには、どのような論理を構築すべきかについて検討を進めています。

模擬裁判のプロセスを通じ大きく成長

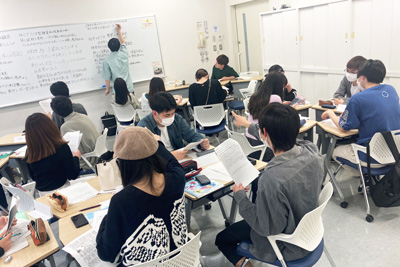

私のゼミでは主に刑事訴訟法をテーマにしていますが、中でもメインの活動としているのが模擬裁判です。3年次生のゼミでは、実際に行われる刑事裁判のルールに則って、全員で協力しながら本格的な裁判に挑戦します。

裁判にはさまざまな手続き・ルールがあります。弁護人や検察官による尋問など公判審理の運用は非常に複雑です。そのため授業で学ぶだけではなかなか理解することはできません。そこで、大阪地方裁判所の法廷と同じしつらえの法廷教室を使って、裁判官、検察官、弁護人、被告人、証人等それぞれの立場に立って模擬裁判を体験してもらうことにしています。模擬裁判は年に何回か開催していますが、本学の社会連携グループと協力して行う模擬裁判は、「体験型公開講座」として実施し、多数の応募者の中から裁判員を体験してもらっています。

ゼミでは、第一回公判から結審までの「審理」および事実の認定と刑の量定について話し合う「評議」に至るまで、一連の流れを理解します。裁判のテーマや争点はゼミ生全員で話し合って決め、まずは一人ひとりがシナリオを書き上げます。それを全員が持ち寄り、一つのシナリオとして完成させるために徹底的に議論をし合います。

このプロセスを通して、刑事裁判のルールがしっかりと知識として蓄積されます。誘導尋問の禁止、伝聞証拠(また聞きの証拠)の排除、といったルールは刑事訴訟法の条文に細かく書いてありますが、それらをただ暗記してもなかなかピンとこないものです。模擬裁判という目的のためにルールを調べ、シナリオを書いて法廷で演じてみることで、どのようなときにこのルールが使われ、なぜ必要なのかという深い理解につながっていくのです。また、事実認定に欠かせない証拠書類、たとえば、自白調書、実況見分調書、血液型鑑定調書、DNA型鑑定調書等は、本物を参考にしてすべて手作りします。

専門家の間で歴史的、経験的に培われてきた「法廷技術」についても学びます。法廷技術とは、尋問や弁論をどのように行えば事実認定者に印象付けられるかというテクニックを指します。たとえば、裁判員裁判では、証拠調べ手続きの始めに検察側と弁護側双方で冒頭陳述を行います。冒頭陳述では、事件が何故発生したか、証拠によってどのような事実を証明しようとするのかについて説明します。「この事件の争点はこれとこれです。」と説明するだけでは、法律のプロでない裁判員は初めて接する事件について理解することはできません。そこで冒頭陳述は、事件の背景や経緯も含めて物語形式でわかりやすく構成し、裁判員がより深く理解し記憶に残すことができるように丁寧に説明するのが法廷技術の一つです。

以上のように時間をかけて本格的な模擬裁判に取り組むことで、学生たちは刑事裁判の本質を学び事実認定の重要性について理解を深めていきます。模擬裁判で堂々と論述している姿には、単にシナリオを読み上げるのではなく、一言一句を議論し吟味してシナリオを作り上げたプロセスの裏付けが感じられ、学生たちの大きな成長を実感します。卒業後の進路として法曹界を選ばない人にとっても、議論の過程で身につけられる論理的な思考力、相手の考えを理解したうえで自分の主張を展開できるより高いコミュニケーション力は、社会人に求められる必要な能力であり、幅広い進路で役に立つはずです。

「懲らしめから更生へ」元犯罪者の自立を支援するために

模擬裁判と並んで、ゼミ活動のもう一つの柱としているのが、毎年、大学祭で展示する矯正展です。全国各地の矯正施設で刑務作業によって作られた商品を展示販売するとともに、来場者が刑務所の処遇について理解を深められるパネル展示を行っています。学生たちは実際に刑務所を訪問し、刑務作業を行っている現場を見学し、刑務所の処遇の現状を理解したうえで展示に協力しています。2024年の矯正展では神戸刑務所の職員の方に、2025年6月から導入される「拘禁刑」について詳しく説明をしていただく機会を設けました。

拘禁刑とは、従来の刑罰である懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰です。具体的には、刑事施設の処遇が刑務作業中心から、犯罪の内容や受刑者の特性に合わせた処遇へ変更されます。たとえば、万引きを繰り返す窃盗症や薬物依存症等それぞれの犯罪ごとに、自分がそうなってしまった原因を自覚させ、認知行動療法などを取り入れた指導を行います。また、拘禁刑の導入に伴い強調されているのが、受刑者を管理の対象とするのではなく自立した個人として処遇すること、受刑者の自主性を尊重し、彼らが自ら考え行動できる環境を整備すること、そして、他人とのコミュニケーションを大事にする刑務所の社会化です。そのため刑務官は、規律を重視し支持や命令を主な職務とする監督者の立場から、受刑者がおかれた立場を理解し社会復帰を支援するソーシャルワーカーのような役割を担うことになり、これまで以上に丁寧な対応が求められます。従来、刑罰には懲らしめの意味がありましたが、拘禁刑の導入によって、受刑者の処遇は「懲らしめから更生へ」より重きが置かれるようになるのです。

日本では、再び刑務所に入所してくる受刑者の再入者率が6割弱と、他国に比べて決して低くありません。この再入者率を下げることは簡単ではありません。施設内から社会内へシームレスな支援が欠かせません。また、犯罪を減らすために不可欠なのは、犯罪に対するわたしたちの“まなざし”です。犯罪が社会的な原因で発生することが多いこと、犯罪は、環境によっては誰でも犯しかねない、わたしたち自身の問題であるという意識を持つことが大切です。ゼミでは、海外の事例を参照しながら受刑者に対する刑務所での処遇や社会復帰後の支援について学び、元犯罪者の更生に向けてどのような施策が必要か検討しています。

学生と共に歩み、学生から学ぶ

私たち教員には、学生と向き合いコミュニケーションを深めることで、その人にとって意味のある充実した大学生活を送られるようサポートする重要な責務があります。学生一人ひとりに寄り添うことが求められます。学生の悩みや伝えたいことに耳を傾け共感すること、可能な選択肢を示してあげることも必要でしょう。前を向いて歩めるように背中を押してあげること、自己肯定感をもてるように勇気づけてあげることも大切です。わたしたち教員は、学生の素直な話から大事なことを沢山学べると思います。2025年4月、法学部長に就任しますが、法学部内そして全学的にそのような教員の支援によって、どの学生も取りこぼすことのないキャンパスをめざしていきたいと思っています。

Focus in Lab

2年次生のゼミでは、刑事事件について事件発生から捜査、公訴、公判、判決言い渡しと流れに沿って、マスメディアの報道がどのようになされたかを調べてもらっています。これによって事件の骨格や裁判の争点を理解したうえで、裁判所が言い渡した判決、それも生の判決文を読む訓練をします。生の判決文からは、事実認定のプロセスが理解できます。それを通して、事実認定が本当に正確になされたか、裁判は公正に行われたかを、学生一人ひとりに考えてもらうようにしています。こうした学習が、3年次生で模擬裁判のシナリオを書く準備として大いに役立っています。

プロフィール

| 1996年 | 修士(法学)九州大学 |

|---|---|

| 1999年 | 九州大学大学院 法学研究科 博士後期課程 単位取得満期退学 |

| 1999年 -2001年 |

九州大学 助手 |

| 2004年 -2007年 |

神戸学院大学 法学部 助教授 |

| 2007年 -2013年 |

神戸学院大学 法学部 准教授 |

| 2013年 -現在 |

神戸学院大学 法学部 教授 |

| 2017年 -2019年 |

The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) at the Peter A. Allard School of Law at the University of British Columbia, Visiting Scholar |