身体感覚を重視する視点から「身体と心」の関係に迫りメンタルヘルスの向上をめざす

モヤモヤする感覚を手がかりに上手に悩むコツ「フォーカシング」

誰でも毎日の暮らしの中で気持ちが沈んだり、ストレスを感じたりすることがあると思います。そうした状態が長く続くと心の不調につながることがあるため、日頃から自分の心身の状態を感じ取り、適切に対処することが、メンタルヘルス(心の健康)の維持や増進には重要です。

ただ、自分の今の状態に気づいたり、自分が感じている気持ちの本質を理解したりするのはそれほど簡単ではありません。多くの人は、何かモヤモヤした違和感があっても、そのまま見過ごしてしまいがちです。

そこで着目しているのが、ユージン・ジェンドリン(哲学者・心理療法家)が提唱した「フォーカシング」というセルフケアやカウンセリングの方法です。自分自身の気分や予感、場の雰囲気といった、身体では感じてはいるけれども、まだ言葉にはできない漠然とした感覚に注意を向け、それを表現したり、より実感したりすることで、自分の生きている状況や問題を理解することをめざします。

カウンセリングにおいても、自分がどう感じているかを丁寧に確かめながらお話をされるクライエント(来談者)は、カウンセリングが成功する可能性が高い傾向にあることがわかっています。生活の中で感じるちょっとした気がかりや悩みにうまくフォーカスし、上手に悩んで考えを整理し、新しいアイデアを思いつくためのコツがフォーカシングなのです。

フォーカシングの手法の一つ「アニマル・クロッシング」(通称アニクロ)というワークでは、最近の自分の様子を振り返って、その状況をなにかの動物にたとえてもらいます。例えば、最近の自分の生き方に想いを巡らせると、ふとフラミンゴのイメージが浮かんできたとする。どこか寂しげな感じも伴っている…。そして「この寂しげなフラミンゴは、どんなふうに今の私と似ているだろう」という謎かけのような問いかけを使って、自分が何を感じているのかを掘り下げていきます。そこには、1羽で立っていて集団になじめていない自分の今の状況や、新しい環境に入りおぼつかない足取りで歩いている最近の心情、自分のカラーが周りに馴染んでいるだろうかと他の人と比べてしまいがちな部分など…フラミンゴに抱くイメージを広げながら今の自分との共通点を探し、自分自身や置かれた状況に対する気持ちや感覚をより細やかに理解していくことができるのです。

私は授業や一般向けの市民講座などでも、フォーカシングを体験するワークショップを行っています。ゼミでは実際に、動物園に行ってさまざまな動物を観察してみて、何か気になる動物に自分をたとえるというような実験的なフィールドワークも行いました。自分を動物にたとえる以外にも、気分を天気で表現したり、自分が今感じていることを漢字一文字で表したりなど、たとえやイメージを用いたさまざまな手法を用いて、これまでは気づかなかった自分の意外な側面や、自分の生きている現在の状況との新しい関わり方についての理解を深めてもらいます。

心と身体への深い理解を体験的に学ぶ

身体の感覚を入口に、今の心のあり方を見つめなおすフォーカシングは、身体と心が密接に結びついていることをよく示しています。私は臨床心理学が専門ですが、同時に身体論と呼ばれる人間にとっての身体がもっている意義や意味、価値を問う学問分野にも関心をもち、心と身体、身体と環境、身体と言葉といったさまざまな関係性から、メンタルヘルスについて研究してきました。

フォーカシングのほかにも、例えば荒川修作とそのパートナーのマドリン・ギンズという現代美術家の手による、人間の行動に影響を与えるアートや建築作品も研究テーマの一つです。1995年に岐阜県養老町につくられた「養老天命反転地」というテーマパークには、机や壁、天井などが上下左右に反転して配置されている建物など、身体感覚にゆさぶりをかける不思議な建築物があります。そういった環境に身を置くことで、普段とは異なる仕方で身体感覚が活性化し、日常生活では得られない世界の見方や物事のとらえ方を発見することができます。荒川とギンズはこの公共の公園を作成したのち、日常でもこのような身体の活性化を促すような集合住宅「三鷹天命反転住宅」を建築しました。

© 1997 Reversible Destiny Foundation. Reproduced with permission of the Reversible Destiny Foundation

私のゼミでは、このような建築と身体の関係性の研究を教育に生かし、実際に現地に行ってフィールドワークを通して自分の心や身体を体験的に理解してもらうことを心がけています。クライエントの話から「何だか気になる」ポイントを見つけ出し、ともに深く探求していくことができるのは、自分の感覚に敏感だからこそ。自分の身体感覚への気づきや、身体に根差した深い理解は、心理職の基礎的なスキルにもつながるのです。

ゼミには心理専門職をめざす学生も多く、国家資格である公認心理師を取得した修了生も輩出しています。公認心理師は心の病気をもつ人だけでなく、すべての人のメンタルヘルスの保持・増進に貢献することが期待されている専門家です。特に現代社会で求められている、心の病気の予防についての知識やスキルを幅広い分野で生かすことができる、専門性をもった人材の育成をめざしています。

道化師を演じる「クラウニング」の効果を探る

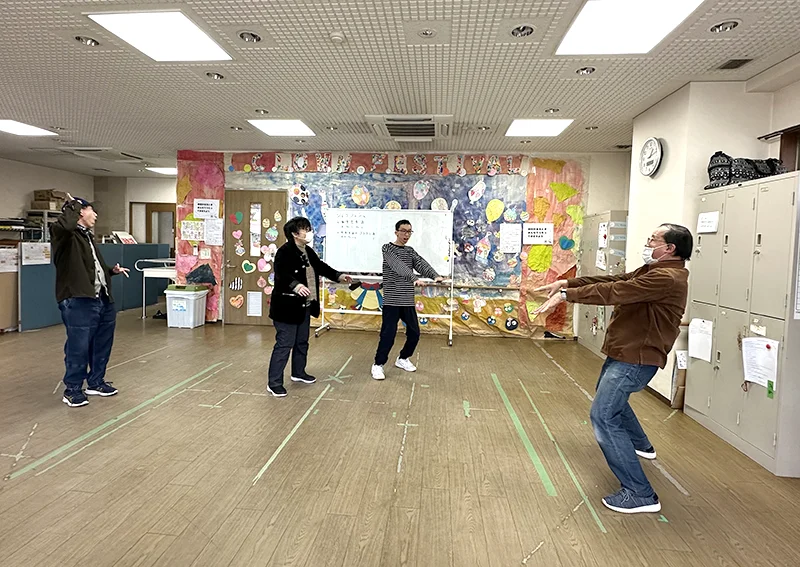

最近では新たに、クラウン(道化師)を演じるクラウニングをテーマとした産官学民の連携(播磨社会復帰促進センター、株式会社小学館集英社プロダクション、神戸学院大学、株式会社G・E-JAPAN、社会福祉法人かがやき神戸)による心理学部の道重さおり先生と実施している共同研究プロジェクトが始まりました。笑いを通じて人とつながり、笑いで人を支える存在として、クラウンによる病院や被災地での訪問支援などが知られており、エンタテインメントを超えた心身の健康への働きかけの効果が以前より注目されてきました。そんなクラウンの「実践者自身の癒しにつながる」側面に着目した先進的な試みとして、クラウニングによる障がい支援の取り組みが兵庫県内の就労支援施設にて長年、実践されてきました。

障がいのある方々の就労支援として行われているクラウン・パフォーマー養成事業では、プロのパフォーマーによるトレーニングを受けた受講生が、実際にクラウン・パフォーマーとして各地で公演活動を行っています。クラウンは、わざとつまずいたり、うまく動作ができなかったり、失敗したりする様を披露し、それをパフォーマンスとして披露します。このような「うまくできない」側面、自分の弱点や欠点が、パフォーマーとしての魅力になるという、一般的な価値観が反転するようなことがクラウンの特徴です。

また、このようなクラウニング講座の取り組みは、司法矯正分野刑事施設において知的障害や精神障害の傾向がある受刑者への矯正教育プログラムとして取り入れられています。このプログラムは、自己分析をして自分の個性に合わせたキャラクターを見つけ、デフォルメした自分自身を身体で表現するところに特徴があります。自分の弱みや欠点を、クラウニングを通じて自分の身をもって体験しなおすことで、普段の自分とは異なる仕方で改めて深い自己探究に向けて働きかけを行う狙いがあります。実際に刑務所内のフィールドワークを通じて、プログラム実施場面についての検討を行っています。

身体を使って演じることや、自分の内面に目を向けること、学ぶ場のあり方など、クラウニングは私が研究してきた「身体と心」「身体と環境」といった臨床的なテーマにも深く関連しています。これまでに得た成果をベースにクラウニングに秘められた謎を明らかにしていきたいと、意気込みも新たに研究に取り組んでいます。フィールドでの調査を行うのはもちろんですが、私自身もクラウニング講座を受講し、その自分自身の身体を通じた体験も研究の糧にしていくつもりです。

社会の変化が激しく、先行きの見えない今の時代、心理学を私たちの生きる社会にどのように生かしていくのかは、以前にも増して重要な課題になってきています。身体と心、身体と環境が切っても切り離せないように、社会と個人もまた密接に関係しています。メンタルヘルスについても、個人の素質や責任にばかり目を向けるだけでなく、社会や文化、環境との関わりから捉え直し、多くの方々にとって、自分ごととしてより身近なものにしていくことが求められていると考えています。

私はもともとユーモアに関心があり、大学院の後期課程の時から、フォーカシングの研究に関連して、なぞかけや言葉遊びをモチーフを題材に、笑いと心身の健康に関する研究を行ってきました。授業や一般向け講座で行うグループセッションでも、ユーモアや親しみやすさを大切にしています。参加者から自然に笑いが生まれたり、そこから意外な展開に話が進んだりもします。そういった穏やかな雰囲気の中で、現代社会の抱えるさまざまな問題にうまく悩む方法をみんなで一緒に考える場がもっとあってもいいのかもしれません。これからも、幅広い視点からメンタルヘルスの新たな可能性を探っていきたいと思います。

Focus in lab

-研究室レポート-

ゼミではさまざまな場所への訪問やワークの体験を通して、身体で感じることの意義を身をもって学んでもらっています。荒川修作とマドリン・ギンズによるの「養老天命反転地」を訪ねて身体感覚の変化について感じたり、動物園に行って動物を観察しながら自分と動物のイメージを重ね合わせるワークを実践したり、体験的な学びは多岐にわたっています。また、体験した後には各自が得たことや考えたことをシェアすることも大切にしています。人には、人の話を聞きながら、それをヒントに自分のことを考える習性があります。多くの人と話して互いの体験を聞き、自分の体験と照らし合わせることで、自身の生き方についての理解をより深めてもらえるような時間を大切にしています。

プロフィール

- 学歴

| 2009年 | 関西大学 総合人文学科 心理学 卒業 |

|---|---|

| 2011年 | 関西大学 心理学研究科 心理臨床学(専門職学位課程)修了 |

| 2018年 | 関西大学 心理学研究科 心理学 博士後期修了 |

| 2018年3月 | 博士(心理学)関西大学 |

- 経歴

| 2011年 -2016年 |

大阪国際福祉専門学校 非常勤講師 |

|---|---|

| 2012年 -2014年 |

関西大学 人間健康学部 人間健康学ラボラトリ委託研究員 |

| 2012年 -2016年 |

大阪医療福祉専門学校 非常勤講師 |

| 2014年 -2017年 |

大阪府公立学校スクールカウンセラー |

| 2014年 -2018年 |

東大阪准看護学院 非常勤講師 |

| 2014年 -2019年 |

大阪市スクールカウンセラー |

| 2015年 -2016年 |

社会医療法人弘道会 なにわ生野病院心療内科 心理士 |

| 2015年 -2016年 |

公立学校共済組合大阪支部 大阪メンタルヘルス総合センター 相談員 |

| 2016年 -2017年 |

神戸学院大学 非常勤講師 |

| 2017年 -現在 |

関西大学 非常勤講師 |

| 2018年 -2019年 |

大阪薬科大学 非常勤講師 |

| 2019年 -現在 |

神戸学院大学 心理学部 講師 |