フィールドワークで試行錯誤を経験 地域の課題に向き合える基礎力を育む

地域活性化の要因を自分たちの足で調査

現代社会学部は、現代社会の課題についてさまざまな角度から学際的に学ぶ学部です。現実の社会は課題が幅広い領域にまたがっていることも多く、解決に向けたアプローチにもいろんな方向が考えられます。学生にそんな社会課題のあり方や解決策について実践的に学んでもらおうと、私のゼミでは以前からフィールドワークに力を入れてきました。

近年のテーマは、地域活性化です。2021年度は、西宮市のコミュニティFM局「さくらFM」で放送する地域活性化のためのラジオ番組を制作しました。何をどう取り上げれば西宮市のPRにつながるのかを考えるには、いろんな場所に出かけて人に話を聞く総合的なフィールドワークが重要です。新型コロナウイルスの影響で活動が制限される中でも、できる限り足を使って丹念に情報を集めて番組企画としてまとめ、4つのグループがそれぞれ1時間の番組を制作して放送しました。

2022年度からは人材派遣会社パソナの淡路島への本社移転をテーマに研究しています。新型コロナウイルスの流行を契機に相次いだ企業の地方移転や人の移住の動きに注目し、それが地域の活性化につながるのか身近な淡路島の事例を調査してみることにしたのです。

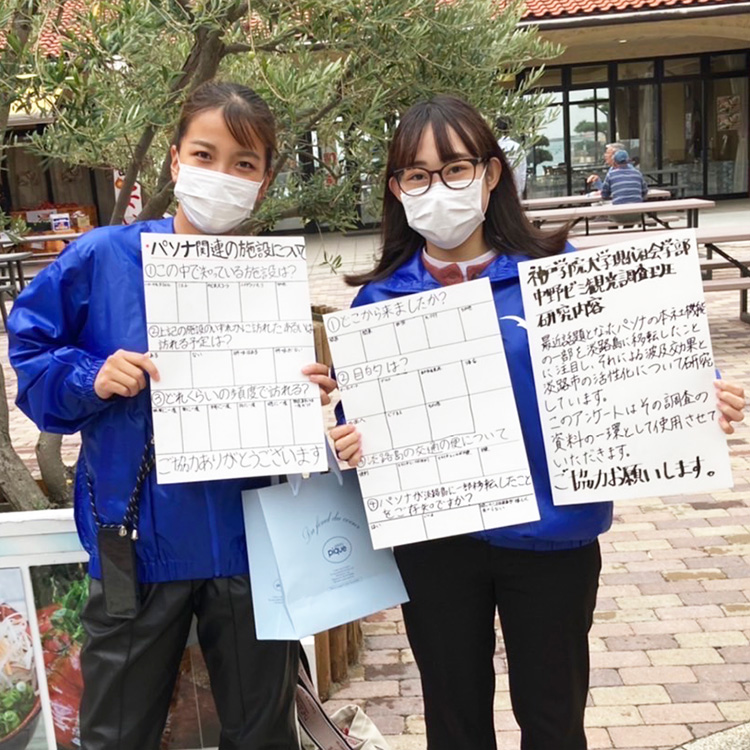

ゼミの学生たちとともに淡路島を訪れ、さまざまな側面から実態調査を行いました。不動産価格の動向を地元の不動産鑑定士協会に聞いたり、バスの乗降客数などのデータを分析したりして、地域経済や人の動きがどう活性化しているのかを調査しました。また、パソナは本社移転だけでなく、地域の資源を生かした観光事業や文化施設などのプロデュースを手がけていますが、こうした施設に足を運び賑わっている様子や人々を引きつけている要因を探りました。その他、同社社員や地元の高校生を対象にしたアンケート、観光客への聞き取りなども実施。現地を歩き人の声に耳を傾けながら、活性化の現状を多面的に調査・分析しました。その結果を今年1月にMBSラジオで、私とMBSのアナウンサーが司会を務め、学生が一時間近くを使って発表するということをやりました。全国に届くラジオで成果を発表することで学生に緊張感が生まれると思って、こういうプロジェクトを仕込みました。2023年度も引き続きフィールドワークを行い、農業やスポーツなどへの影響を調査する予定です。

こうしたフィールドワークを通じて、学生には試行錯誤を経験してほしいと思います。コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを優先したり、他人に言われたことだけをやっていては思考力や判断力が身につきません。自分の足で動き、自分の目で見て世の中の動きを判断することで、社会の変化を敏感に察知できる能力を身につけてほしいと思っています。

アクティブ・ラーニングに不可欠な知識のインプット

学生にフィールドワークをしてもらう上で大事にしているのは、フィールド調査のベースとなる知識を前もって徹底的に学んでもらうことです。たとえば今予定している、パソナの移転による淡路島の農業への影響というテーマでの調査では、淡路島の農業や日本の農業が置かれている状況や課題について深く理解しておくことが必要になります。そうした基礎知識が無く現地に赴いても、パソナが地域の農業にどう貢献しているのかを調査するのは難しいでしょう。私のゼミでは毎年、調査が本格化する夏までは、講義形式を含めて文献や調査資料などの読み込みを入念に行うことにしています。

このような知識をインプットする形の授業は、近年では時代遅れのようなイメージを持たれるようになってきました。一方でアクティブ・ラーニングといって、グループディスカッションやディベート、グループワークなどを通して学生が主体的・能動的に参加し、問題解決へのアプローチ法を身につける学修法がクローズアップされています。

アクティブ・ラーニングというと、議論をすることが重要であるように捉えられがちですが、実際は違います。私はアメリカ留学中にアクティブ・ラーニングを経験しましたが、毎回、膨大な量の文献や資料を読み込むことが必要でした。議論に参加し主体的に学ぶには、知識のインプットが非常に重要であると身をもって知る体験でした。議論しっぱなしや、相手を言い負かす能力を培うことは教育の目的ではないと思っています。

現代社会学部では、3年次生になるとアクティブ・ラーニングが中心になるようカリキュラムが組まれています。1、2年次に入門的な科目から始めて十分なインプットで土台を築き、さらに毎回の授業のために予習をして臨むからこそ、アクティブ・ラーニングは価値あるものになります。ゼミ活動においても全員でしっかり知識を得ているからこそグループでのディスカッションが活発になり、より有意義な調査活動につながっていくという実感があります。

体系的な知識を身につけ自分で判断できる力を養う

講義やゼミでは、知識を得ることで想像以上に成長していく学生の姿が見られます。まさに、スポンジのように吸収しています。そんな彼らに、まず体系的な知識を身につけてもらうことが大学の重要な役目です。社会に出たら仕事に追われてとてもそんな時間は取れなくなるのですから、学生のうちにどこまで知識を系統立てて深められるかがとても大切だと思っています。

同時に、社会はどんな仕組みやルールで動いているのか、授業で学ぶだけでなく実際の社会に触れながら、自分で感じ、理解してほしいと思います。ゼミで、学生が自分たちでテーマを見つけ、調査・分析活動も自主的に進めていくことを基本にしているのはそのためです。教員が手をかけないで学生に任せれば任せるほど、彼らが学ぶことは多いはずです。また、学生一人ひとりが自分で考え、自分なりの結論を出すことを重視しています。自分で判断できる力を養うことが、将来どんな分野に進むにしても大きな助けになってくれると思うからです。

このような学びを通して地域社会に関心を持ち、さまざまな課題の解決に取り組む人材を育てるのが私の目標です。今後も学生の力を引き出すフィールドワークをさらに充実させていきたいと思います。

プロフィール

| 1988年 | 同志社大学 卒業 |

|---|---|

| 1989年 | 大和郡山市役所 |

| 1990年 | 旧労働省 入省(国家公務員1種試験行政職) |

| 1993年 | 労働省 大臣官房国際課 係長 |

| 1994年 | 人事院長期在外研究員制度により、The School of Public Policy, The University of Michigan(公共政策修士) |

| 1996年 | 労働省 職業安定局高齢・障害者対策部企画課 総括係長 |

| 1998年 | 厚生省 生活衛生局指導課 課長補佐 |

| 2000年 | 新潟県 総合政策部 情報政策課 課長 |

| 2003年 | 新潟大学 現代社会文化研究科 博士後期修了 経済学博士(新潟大学) |

| 2003年 | 厚生労働省 大臣官房国際課 課長補佐 |

| 2004年 | 兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科 助教授 |

| 2010年 | 兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科 教授 |

| 2014年 | 神戸学院大学 現代社会学部 教授 |