1980年代,我在北京外事部门工作时即闻知他的处女作《风媒花》轰动日本,当时有好几位日本友人满怀感佩之情谈起这一由中国人撰写的首部描写战争遗孤的佳作。1990年初,我在神户学院大学学习时,1940年代曾在上海留学的该校倉田彣士校长惠赠我一本收录有于强作品的诗集,并说在于强等热衷于中日交流的文化界友人的鼎力协助下,该校与中国高等院校才得以开展频繁交流。1995年秋,我和日本著名徐悲鸿研究学者松谷省三先生抵上海,拟赴南京、宜兴等地探访徐悲鸿故居和纪念馆,承蒙倉田老校长的引见,我与于强先生幸会。当时,他刚调至上海市现代管理研究中心负责对外文化交流,他为人热情,办事利落,一听我们的来历,当即给我们联系好南京等地的接待人员。我们一路顺风,满载而归,后来松谷先生念念不忘此行,在著作和论文中多次提及此事。2007年春,我喜闻他的新作《樱花璀璨》与他的前3部佳作一样引起各界反响,不禁顿生好奇心∶他的作品缘何动人?他为何醉心于中日题材小说的创作?又是如何走上文学创作之路的?最近,我抱着这些疑问详阅了有关于强先生的书讯、书评以及有关的报道,终于获得了答案。

于强1945年出生在江苏省南通市一个农民兼小业主家庭,他自幼聪颖,喜好文学,在双亲的鼓励下,立志报考北京大学中文系,欲圆文学梦。然而天不由人,1964年高考期间,他因抱病参加考试,发挥欠佳而名落孙山。翌年,他以卧薪尝胆的精神复习迎考,结果考取北大国际政治系。他满怀抱负,对文学的爱好依然没有减退,然而令他沮丧的是,入学不到一年“文革”爆发,青年学子们被卷入“阶级斗争”的漩涡,文学艺术界万马齐喑,唯有样板戏孤芳自赏,而竭尽漫骂能事的大批判文章则成了流行文学。1970年,于强被分配到安徽部队农场接受“再教育”。面对如此冷酷的现实,他仰天长叹∶这辈子与作家无缘矣!作家梦破灭了!

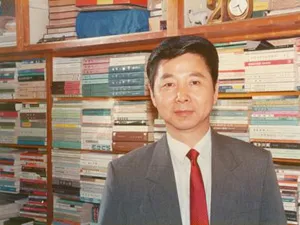

(从右至左)佐藤鉄太郎会計科长、竹村正幸事务局長、中村正雄教养部长(现人文学部)、倉田彣士校长、松井迪夫法人室长、朱实客座教授、马鞍山市外事办公室于强主任、宮本善弘总务科长(均为1987年当时的职务)。

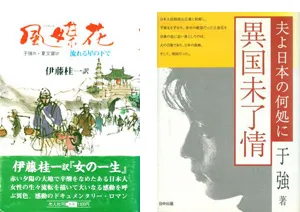

于强夙愿得偿,又乘风破浪,以外事、旅游工作中接触到的人与事为鲜活素材,完成了第二部长篇中日题材小说《翰墨情缘》。该小说梗概为一个日本军人在战争年代迷上江南书法大师书法,战后历经坎坷终于如愿以偿。该书于1992年在中日两国出版,博得好评。日文版书名为《李海天的书法》,被日本图书馆协会评为1946回选定图书,日本读者在信中说:此书可作为日中友好的辞典。

此时,国内报刊与广播将《风媒花》撒遍大江南北,战争遗孤们视于强为知己,纷纷登门哭诉悲惨遭遇,恳请他帮助寻找日本亲人,于强每次都热情接待,伸出援助之手。他向日本朋友屡屡发信求助,还到档案馆查找当年日本在华人员资料,找到线索后,又带领同事多次取证,终于使孤儿们与亲人团聚。于强在倾注爱心帮助孤儿寻亲过程中,细心搜集孤儿们倾吐的鲜活素材。不久,于强又以接触到的真人真事为原型,撰写了描述战争期间中国女子和日本技师婚后悲惨命运的30万字长篇小说《异国未了情》。该书于1994年在中日两国出版,再次引起反响,名古屋一位读者含泪数次寄来日元,请作者转交书中主人公。

于强先生二十多年如一日,为中日文化交流做出了杰出贡献,令人折服。综观他的创作历程可发现许多可贵之处:以有志者事竟成为座右铭而不懈努力;对日本战争遗孤这一弱势群体无私奉献爱心;面对某些压力而勇敢无畏;为给中日题材文学园地增添奇葩而闻鸡起舞勤于写作;善于捕捉并提炼转瞬即逝的大量鲜活素材……他一步一个脚印,从一位普通政府官员终于迈上中日题材小说作家的成功之路。

路遥识马力。于强先生虽已年过六旬,仍精力旺盛地活跃在中日文化与经济交流等各个领域。最近,我欣悉他于1980年代末发起创办的中日吟诗会在马鞍山市与上海市已举办数十次,他4次率领上海吟诗爱好者赴日本吟诗,他与东瀛列岛数十家吟诗会保持着密切联系,长野县圣风流吟诗会汇款给他,请他转交四川灾区;经他牵线搭桥在马鞍山市落户的日资企业有4家;他以辛勤汗水实现当年“生命不息,挥笔不止”的誓言,经常在新闻媒体以及刊物上发表文章……他是一位无私奉献、硕果累累的中日友好交流使者、活动家。我衷心期待这位中日战争孤儿的知己与两国友好交流的架桥人在中日文化交流百花园笔耕不辍,为两国人民世代友好谱写更多新篇章。

刘幸宇

- 本文的中文版刊登在《中国报道》与《北京周报》

- 本文的日文版刊登在《北京周报》日文版

此外,《日本新华侨报》、《中国网》、《东北网》等予以转载。

此外,《日本新华侨报》、《中国网》、《东北网》等予以转载。

于强先生的简历

1944年生于江苏省南通市。1970年北京大学国際政治系毕业。历任马鞍山市高中教师、中共马鞍山市市委秘书、市政府科长、市外事办公室主任、市旅游局局长、市政协常委、上海市现代管理研究中心国际文化交流中心主任等职。于强先生为本学校法人与中国文化教育交流做出了贡献,其业绩如下:

1987年7月26日,本校倉田彣士校长一行7人初访马鞍山市,市外事办公室于强主任为加强该市与本校的文化教育交流而尽心尽力。1995年10月,本校倉田彣士教授与原神户学院女子短期大学松谷省三事务局長等访华、上海市现代管理研究中心国际文化交流中心于强主任为加强该市与本校的文化教育交流而尽心尽力。1999年至2003年,于强先生协助本学校法人下属的原神戸学院女子短期大学招收留学生。此外,于强先生于2010年春和2011年春访问了本校港岛校区。

于强先生的文学作品如下:小说《风媒花》、小说《翰墨情缘》、小说《异国未了情》、小说《樱花璀璨》等。其中前三部已在日出版,《翰墨情缘》为日本图书馆协会1991年推荐图书。描写东日本大地震发生后的中日友好情结的小说《海啸生死情》将于2012年出版。